ニュース

2018年度六甲伯友会関東支部懇親会のお知らせ

参加者(122名:7月6日現在)を更新しました。

2018年は、伯友会創立75周年の節目の年となります。

7月7日、関東地区にお住まいの同窓の皆様、同期・先輩・後輩そして恩師と再会し語り合いませんか?

当日は、8月に六甲学院本校舎にて開催予定のビッグイベント「六甲大祭り」の内容についてもご紹介させて頂きます。

皆様のご参加をお待ちしています!

最新情報はFacebookのページで告知します!

[申込締め切り:6月25日(月)]

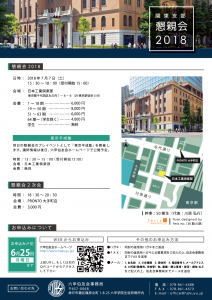

- 日時:

- 2018年7月7日(土)

【平成塾】 13時30分~15時(受付開始13時)

<内容>「“貿易戦争”で広がる不確実性と日本の対応-トランプ・ショックとBrexit(仮題)」29期 渡辺頼純 慶應義塾大教授

【懇親会】 15時30分~18時(受付開始15時)

- 会場:

- 日本工業倶楽部東京都千代田区丸の内1-4-6(JR東京駅徒歩5分)

- 会費:

- 1~18期 6,000円

19~50期 8,000円

51~63期 6,000円

64期~(学生除く) 4,000円

学生 無料

※大変申し訳ございませんが、郵送させて頂いているチラシとは会費の内容が一部異なっております。

【当日ご出席の恩師】

外川直見先生

石光一郎先生

埜籐修一先生

古泉肇先生

深尾孝道先生

- 幹事:

- 50期生(代表 川原 弘行)

【参加予定者(122名:7月6日現在)】

筒井(12期)

本田(12期)

三池(13期)

外川(14期)

久保田(17期)

徳大寺(17期)

辻(20期)

下村(20期)

山南(23期)

大谷(23期)

西林(23期)

森(23期)

秋山(23期)

小野(23期)

石光(24期)

埜藤(24期)

加藤(24期)

村津(24期)

安川(24期)

武田(24期)

青山(24期)

伊藤(24期)

白江(24期)

森田(25期)

中谷(25期)

濱田(27期)

吉田(27期)

管田(28期)

福永(29期)

笹木(29期)

北村(29期)

渡邊(29期)

藤井(29期)

村井(29期)

塩村(30期)

古泉(30期)

石川(30期)

上田(30期)

中山(30期)

木下(30期)

昼田(31期)

三木(33期)

浜田(33期)

山口(33期)

松浦(33期)

八馬(35期)

加門(35期)

高橋(36期)

中村(38期)

朝日(38期)

高田(39期)

樋口(39期)

藤本(41期)

高畠(42期)

甲斐(42期)

井茂(42期)

浮田(43期)

井上(43期)

志立(43期)

前田(43期)

藤田(44期)

益田(44期)

河石(44期)

竹山(45期)

鎌谷(46期)

後藤(46期)

足立(46期)

田辺(48期)

中曽(49期)

五百旗頭(49期)

石田(49期)

平池(49期)

横山(49期)

保田(50期)

川原(50期)

山地(50期)

青田(50期)

長谷川(50期)

藤原(50期)

小谷(50期)

山下(50期)

井上樹(50期)

井上治(50期)

前川(50期)

岡本(50期)

東(50期)

西川(50期)

弘田(50期)

田代(50期)

山本(50期)

新井(50期)

倉田(50期)

柳楽(50期)

田崎(51期)

島田(51期)

深尾(51期)

林田(51期)

尾藤(51期)

水原(52期)

宇佐美(52期)

来田(52期)

吉川(56期)

山口(57期)

武田(57期)

山下(58期)

井上(58期)

寺岡(60期)

樋口(64期)

丹山(66期)

佐々木(66期)

福島(68期)

佐藤(68期)

北原(68期)

髙井(70期)

須藤(71期)

田中(71期)

中内(72期)

豊田(72期)

森垣(72期)

村上(72期)

横山(74期)

織田(75期)

2018年度1学期OB講演会

2013年度から始まり今回で10回目となる伯友会OB講演会を6月29日(金)の6時間目に高校1年生・高校2年生を対象に講堂で行いました。

吉田浩一郎(50期)

株式会社クラウドワークス代表取締役兼CEOの吉田浩一郎さん(50期)に、「人生の終わりなき挑戦について~クラウドワークスを日本の新しい社会インフラにする~」との演題でお話をしていただきました。

吉田さんは東京学芸大学を卒業後、パイオニア等を経て、ドリコム執行役員としてマザーズ上場を経験。その後株式会社クラウドワークスを創業し、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を展開されています。なお、新経済連盟の理事もされています。株式会社クラウドワークスは2014年東証マザーズに上場、その提供サービスのユーザーは183万人、クライアントは24万社になるそうです。

六甲学院在学中の成績はあまり芳しくなく、生きている意味があるのかと考えるような苦しい6年間を経験されたが、強歩大会で学年2位となったことや、軟式テニス部部長の経験などを通じ、自分が生き続けるために何かできることがないかを考えて行動し続けた結果、今につながったとのことです。10代で厳しい現実を突き付けられたことで、ある世界で圧倒的に勝てない相手が山ほどいる時に、どうやって生き残って行くかを考えて挑戦し、40代となった今では、どうすれば社会に新しいインフラを提供できるのかを考え挑戦し続けているとのことです。

なお、吉田さんには8月11日(土)の六甲大祭りでの基調講演をしていただくことになっておりますので、六甲大祭りの告知もしていただきました。

(六甲学院中学校・高等学校 事務室 林)

ケルクマン神父様追悼ミサの日程

ケルクマン神父様追悼ミサの日程についてご連絡いたします。

・日時:2018年7月7日(土) 14時~

・場所:六甲学院 別館 聖堂

※当日は、学校の授業(期末考査)があります。自家用車でのご来校はご遠慮ください。

※6年間教えていただいた学年は、40期と46期です。

(訃報)ケルクマン神父が帰天されました

ギュンタ・ケルクマン神父が5月15日午前10時35分に入院先の病院で急性骨髄性白血病のためご帰天されました。(享年75歳)

詳細はこちらをご覧ください。

第4回 六甲伯医会・伯歯会 合同懇親会のご案内(第二報)

第28回六甲伯医会、第9回六甲伯歯会

新緑の候、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

第4回六甲伯医会・伯歯会合同懇親会の2回目のご案内をさせていただきます。

先輩・後輩にかかわらず、気楽な雰囲気の中で親睦を図れる会ですので 皆様ふるって参加してくださるようお願い申し上げます。

(二次会のみの参加でも可)(医学生、歯学生の参加も可能)

- 日時:

- 平成30年7月14日土曜日18:00~

- 場所:

- ポートピアホテル「聚景園」 本館29階 電話:078-303-5202

- 会費:

- 1万円(医学生、歯学生、医師1年目、歯科医1年目は無料)

- 二次会:

- 時間:21:00~

- 場所:

- ポートピアホテル「レスタカード」本館2階

参加の返信は,35期石川宛メール(ishikawa-uro@nifty.com)または

FAX:078-919-1133,あるいは六甲伯医会メーリングリストまでお願いたします。

参加の場合は、メールかFAXに「参加」とお書きいただき、六甲の期数とフルネームをお知らせください。

勤務先や住所、メールアドレスなどに変更があるときはその旨をお書き添えください。

不参加の場合も伯医会メーリングリストに返信していただければ助かります。

参加の場合は、会費の10000円(医学生と医師1年目は無料)を下記の口座にご自分のお名前の名義でお振込みください。

名前の前に六甲の期数を記入してください(例えば「36 イワサキモトキ」)。

振り込みを確認して出席とさせていただきます(振り込み料は各自でお願いいたします)。なお,キャンセルの場合は前日までに石川までご連絡いただければ、後ほど振り込み料を差し引いて返却いたしますが、当日キャンセルは返却できかねますのでご了承ください。

振込口座: 但馬銀行 神戸支店 普通口座 口座番号 9834404

名義:オオカドアキヒコ

準備の都合上、返信を6月30日までにお願いいたします。

連絡先:〒673-0870

明石市朝霧南町1丁目165-5朝霧KMビル5F

石川泌尿器科 石川二朗(35期)

TEL:078-919-1112 FAX:078-919-1133

e-mail:ishikawa-uro@nifty.com

六甲伯医会 会長 34期 大加戸彰彦

六甲伯歯会 会長 33期 高端 泰伸

六甲伯医会 幹事 35期 石川 二朗

36期 岩崎 幹季

51期 岩本 善嵩

52期 関本 剛

22期・野口恵司氏が瑞宝双光章叙勲

22期の同期生、野口恵司君がこの度、瑞宝双光章という勲章を拝領することに成りましたので、皆様方にご報告すると共に同期生として祝意を表します。

野口恵司君は、薬局経営の傍ら、比較的目立ちにくい、「学校薬剤師活動」に尽力されました。

ちなみに、学校薬剤師活動とは、学校安全基準法という法律で決められており、教室等の学校環境衛生基準(換気・湿度・ダニアレルゲン・照度・まぶしさ・騒音レベル等36種類以上)の検査を1年の内に何度も行う必要が有ります。野口君は、その重要性に早くから気付き、大変少ない予算のなかで、活動、指導、助言を行ったとのことで叙勲となりました。

5月11日に皇居に参内し天皇陛下に拝謁されるとのこと。あらためて、野口恵司君、今回の叙勲、おめでとうございます。

22期生 幹事 濱田敏夫

2018年度六甲伯友会総会のお知らせ

2018年度 六甲伯友会総会を2018年4月21日 (土)午後4時より六甲学院生徒研修所にて開催いたします。

総会では決算, 予算案の承認など重要な案件が審議されます。会員諸兄におかれましては是非とも総会に参加して六甲伯友会の運営に積極的に関わっていただけるようお願いします。

六甲伯友会 会長 石光一郎

- 開催日:

- 2018年4月21日 (土)

- 開会:

- 午後4時

- 場所:

- 六甲学院生徒研修所

- 主な議題

- ・2017年度事業報告

・2017年度決算報告

・2018年度事業計画

・2018年度予算

・その他

2018年3月24日(土) 第4回各期合同フリン先生を偲ぶ会のご案内

六甲17期、23期、29期、35期、41期卒業生 各位

29期 松本 宏 ma2motohr4@gmail.com です。

29期 藤井則雄くんが発起人を務める各期合同のフリン先生を偲ぶ会の開催につきまして、第4回目となると今年の実施日程が、決まりましたので、お知らせします。

東京より、井上潔先生をお招きして、各期合同での遺品見学、御ミサ、偲ぶ会(懇親会)を開催します。

お車でお越しの方は、第1グランド(アスファルト)の奥まで進めて駐車して下さい。

お願い:プログレスのテープをCDに落としましたが、CDカセットプレーヤーが有りません。中古で不要のCDカセットプレーヤーをお持ちで、宅急便(無償)で送って頂ける方は、至急、松本宏まで、ご連絡をお願いします。

1.集合日時:2018年3月24日(土)14時30分

2.集合場所:母校 別館(お御堂)

3.14時30分〜15時

母校 別館のお御堂、及び、同館のフリン先生記念室の掃除、及び、遺品等の展示・見学を実施(掃除の出来る服装で来訪下さい。)

掃除道具は、事前に準備しておきます。

掃除終了後に、フリン先生の遺品を見学して頂きます。

4.15時〜15時30分 新校舎見学会の可能性あり

5.15時40分〜16時20分

お御堂にて、フリン先生を偲ぶ御ミサ(懇親会に参加されない方は、ご寄付をお願いします。)

6.16時30分〜17時 移動(阪急六甲駅まで)

7.17時〜19時頃

場所:居酒屋 居心伝(いしんでん)2階 078-858-8721

阪急六甲駅北側から東北東方向に徒歩1分

会費:3千円/人(2時間飲み放題、税込み)

8.下記の何れかに参加希望の方は、◎3/5(月)までに下記のフォームにてお願いします。

フリン先生を偲ぶ会 29期 幹事

発起人 藤井 則雄

渉外担当 畠中 信彰

御ミサ担当 真弓 孝弘

懇親会担当 田原 進

広報担当 松本 宏 ma2motohr4@gmail.com

伯友会事務局 冬期休暇のお知らせ

伯友会事務局は、2017年12月22日(金)~2018年1月10日(水)の期間を冬期休暇とさせていただきます。

新年は2018年1月12日(金)より通常業務を開始いたします。

ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

ロサンゼルス支部 懇親会開催

12月28日(木)午前11時30分より、ガーデナのレストラン(場所未定)で懇親会を行います。

六甲の情報はもちろん、駐在、留学、永住の情報交換ができればとおもいます。

伯友の配布も行います。

今回参加できない方も是非ご連絡ください。次回の連絡や情報共有をさせていただきたいと思います。

詳しくは、morishita@mmsystems.com迄ご連絡ください。もしくは下記フォームからお問い合わせください。