OB講演会

36期森川さんOB懇談会報告

12月6日(金)放課後、36期森川雅浩先輩(在米・ヴァージニア大学・医師)が来校され、約2時間、22名の生徒に向けてお話し下さいました。

今回の企画は、先輩からのご連絡で実現した企画です。先輩は卒業後、六甲学院とは長く離れて生活してこられたそうですが(学校に来られたのも卒業以来45年以上ぶりとのことで、武宮先生の石碑を感慨深く眺めておられました)、ふとしたきっかけで六甲伯友会(OB会)の公式ウェブページにアクセスされ、現役の六甲生が毎年3月にNYを訪問していることを見つけられ、何か後輩たちの役に立てれば、ということで伯友会事務局経由で学校にご連絡頂き、どういう形で実施するかなど相談しながら実現しました。

まず最初に、「今日は後輩の皆さんにどうしても伝えたいことがあって、こうして一時帰国の際に母校に帰ってきました」というお話しから始まり、先輩ご自身で直接見聞きしてこられたアフリカやアジアの厳しい現実の中で感じたことや考えたこと、世界の医療の実情などを、スライドを交えながら熱心にお話しくださいました。

お話しのあとは参加者からの質問に丁寧にお答えくださいました。

盛り沢山の内容でしたが、私が一番印象に残ったのは「この世に失敗などなく、それができなかったという事実が残るだけで、そこからどうやっていくかが大事だ」ということでした。医学生時代に難民キャンプで直接ご覧になられた厳しい現実の中で、自分に何が出来るか、何をするべきかを問い続け、60代後半になられても第一線で活躍なさるお姿に、参加者全員が強い感銘を受けました。

期末考査直前のタイミングでしたが、参加を希望した生徒たちにはとても有意義な時間になりました。

(文責 六甲学院 石崎<48期>)

緊急OB講演会報告 外務省・在ジブチ大使館医務官・参事官 後藤浩也氏(46期)

「医師として、外交官として、海外で働く ~六甲中学・高校で学んでおいてよかったこと もっと勉強しておけばよかったこと~」

7月11日(火)、期末試験の答案返却授業後、全校生がザビエル記念講堂に集まりました。壇上には46期卒業生の後藤浩也氏。自衛隊で医官として活躍され、現在は外務省医務官として在ジブチ大使館で勤務。今春、スーダンからの邦人待避に際して、健康管理・調整活動に携わりました。このときの報道映像に後藤さんが登場したことがきっかけとなり、緊急講演会が企画されました。

後藤さんの夢は医師と外交官でした。通常、このふたつは全く違う職種と思われますが、現在後藤さんは外交官パスポートを持つ医師として活躍しています。後藤さんの夢はどのようにして実現したのでしょうか。

後藤さんは東大をめざすも失敗、防衛医大を経て、医官として自衛隊に入隊。アメリカに派遣されて医師として研鑽を積むとともに、米軍司令部でも勤務しました。2010年のハイチ地震に際しては、南部マイアミで、自衛隊緊急援助隊の連絡調整にあたり、翌2011年の東日本大震災では、米軍による「トモダチ作戦」受入れに際し、調整役を務めました。そして2022年外務省に移り、在ジブチ大使館医務官として現在に至ります。このような後藤さんの経歴をみると、豊富な海外経験や対外調整活動の実績が、二兎を追う夢の実現につながったといえるでしょう。

ジブチは海外で自衛隊の拠点がある唯一の国ですが、他に数カ国の軍隊が駐屯し、共同で海賊対処行動を行っています。海賊といっても、漁船のような小舟で航行する巨大なタンカーに乗り付け、乗組員を人質にとって身代金を手に入れることが目的で、通常流血の惨事にはならないそうです。各国の軍隊の役目は、海賊船がタンカーに近づかないよう、空と海から監視することです。

外務省医務官としての後藤さんの仕事は、医務室での勤務(医療活動)、現地の医療事情把握(各国軍の医療関係者との情報交換や、近年拡大しているマラリアに関する情報収集など)、邦人保護(コロナの重症患者のチャーター機による搬送)です。これらの仕事すべてに、医療知識とコミュニケーション能力が必要だと、後藤さんは語ります。そしてその基礎を作ったのは、六甲の学びだったというのです。

まず六甲がカトリックのミッションスクールであること。海外では宗教色を帯びた儀式に参列する機会があるけれども、その際に相手の気分を害さない配慮ができることは、立派なコミュニケーション能力であり、六甲でのミサ経験が役に立ったそうです。また古文・漢文は異文化理解に役立ち、現代国語や数学は論理的思考につながったとのこと。化学の知識は、後藤さんの専門である眼科で役立ち、六甲であまり勉強しなかった物理も、光学器機を理解するために、学び直したそうです。また英語、特に文法の知識は、現在のフランス語学習に大いに役立っており、地学の知識は、ジブチの風土(アフリカ大地溝帯や塩湖など)の理解に資するところが大きかった・・・。六甲の学びが、後藤さんにとっていかに有用で大事なものだったかを強調なさいました。そしてみなさんも六甲でよく学び夢を実現してほしいと、後輩たちにエールを送ってくださいました。

これほど興味深い講演会は初めてだと、終了後の交流会に駆けつけた生徒がいました。大きな身体と大きな声で、気さくに後輩たちに語りかける後藤さんの姿は大変印象的で、後藤さんの背中を追って、医療や外交の道に進む生徒が現れるかもしれません。

(40期 山岸禎一)

OB講演会 山脇岳志氏(39期)「混沌の世界の中で~Critical Thinking(吟味思考)のすすめ~」

5月15日(月)、第16回OB講演会が行われました。講師の山脇岳志氏は朝日新聞社でジャーナリストとして活躍され、現在はスマートニュース社でメディア研究所所長を務めています。六甲時代のよかったこととして、よい仲間、先生との出会いを挙げられました。山脇さんがジャーナリストの道に進むきっかけとなったのは、故室田先生(国語科)に文章を褒められたことでした。また、外国人の神父が何人もいる学校で教育を受けたおかげで、海外アレルギーがなくなり、異文化理解にも役立ったそうです。

本題に入ると、最初にフェイクニュースを見分けるクイズがあり、会場は大いに盛りあがりました。実はフェイクニュースを見破ることは非常に難しく、写真や動画を観て、私たちはつい騙されてしまうことも多いのです。それを防ぐためには、たとえば「だいじかな(だれ、いつ、情報、関係、なぜ:情報の発信源やコンテキストを理解する)」法、「横読み(さまざまなサイトを開き、情報を横断的に確認する)」法など、いくつかの方法があるそうです。

良くない知らせもあります。いま流行りのAI技術を駆使すれば、ディープ・フェイクと呼ばれる虚構情報を簡単に流布することができます。話題のChat GPTを用いれば、「不自然でない」フェイク情報を量産できるでしょう。さらに歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏はこう言います。「私たち人間は、虚構の物語を創作して、それを信じる能力のおかげで、世界を征服した。したがって、私たちは、虚構と現実を見分けるのが大の苦手だ」と。続けて彼は「人類が文明を築けたのは『虚構』を信じるようになったから」とさえ、指摘するのです。いったい私たちはどうすればいいのでしょうか。

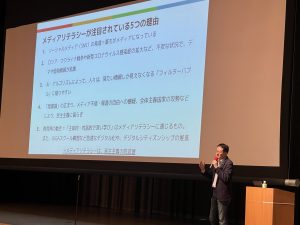

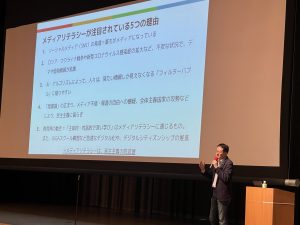

最も大切なのはメディアリテラシーを身につけること、と山脇さんは語ります。そのためには、①すべてのメッセージが「再構成」されていることを理解すること、②ときどきCritical Thinking(吟味思考)を行うこと、③メディアの仕組みを理解することが必要なのだそうです。

リンカーンの「意思あるところに道がある」という言葉を六甲生に贈って、山脇氏の講演は締めくくりとなりました。質疑応答の時間では、フェイクニュースに関する質問とともに、山脇さんも所属していたマスメディアのあり方について、厳しい質問が寄せられました。それらの質問に丁寧に答え、終始穏やかな表情で六甲生に語りかける山脇さんの姿が、とても印象的でした。

(40期 山岸禎一)

第15回六甲伯友会OB講演会 五百旗頭薫氏(49期)『歴史を学ぶ・活かす・伝える』

2022年10月3日(月)、第15回OB講演会は東京大学大学院法学政治学研究科教授の五百旗頭薫氏(49期)を講師に開催されました。

『歴史を学ぶ・活かす・伝える』と題された今回の講演では、まず歴史家の道を選んだ理由が述べられました。「弱さ」というキーワードが印象的でした。在学中、運動部で十分に力を発揮できず、退部したことから自分の「弱さ」を感じ、同じ間違いを繰り返す人間の「弱さ」に興味をもち、人間の営みを研究する歴史学に関心が向いたそうです。

五百旗頭さんにとって幸いだったのは、米ソ冷戦が終結し、互いに絶対的正義を主張し合うイデオロギー対立の時代が終焉を迎えたことでした。当時観ていたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」は、絶対善や絶対悪を描かない、まさに冷戦後の世界を反映した作品でした。この作品にも励まされて、五百旗頭さんは研究を進めることができたそうです。

講演の後半は、現代政治に話題が及びました。KADOKAWA社から『学習漫画日本の歴史第16巻』の監修依頼が舞い込み、その編集作業が大詰めの2022年7月、安倍元首相が暗殺されます。この事件により、第16巻のカバーすべき時期は2022年参院選まで延長され、編集スケジュールは非常にタイトなものになりました。最終ページの構成をめぐり、編集部と真剣な対話を繰り返したとのことです。なお講演後の10月13日、第16巻は無事刊行とのこと、お疲れ様でした。

五百旗頭さんは生徒の質問に、「いい質問ですね」「本質を衝いた問いですね」と当意即妙な答えを返し、「六甲生は優秀で活気がある」と、喜んでくださいました。穏やかな中に芯の通ったお話しぶりが、生徒の反応を引き出したのでしょう。

五百旗頭薫さん、サポートくださった委員長岡本剣さんをはじめ伯友会の皆様に、心より御礼申し上げます。

六甲学院教諭 山岸禎一(40期)

第14回OB講演会

第14回OB講演会を2021年6月25日(金)6時間目~7時間目に中学3年生を対象にザビエル講堂で行いました。(高校3年生の一部も途中参加しました。)昨年度は新型コロナの影響で実施できませんでしたので、約1年半ぶりのOB講演会となりました。

今回は緩和ケア医としてご活躍されている52期 関本 剛さんにお話しをしていただきました。

まずは六甲時代の写真と共に、ご自分の経歴をお話になられました。中1の時に丸坊主が廃止になり、阪神大震災の時に六甲を卒業されたそうです。そして現在のお仕事である「緩和ケア」とはどういったものかについて、実際のがん患者さんの写真や看取りの写真も使いながら、ご自身のご経験に基づいた具体的なお話をしていただいきました。

次に関本さんご自身が「がんになって余命宣告を受けた」こと、それ以降どう生きてきたかをお話しいただきました。判明したときは奥さんと2人で泣いたが、家族や仲間など多くの人が自分のことを案じてくれていると知り、いつ死ぬかわからないがそれまではしっかり生き抜こうと考えたこと、そして「やっておきたいことのリスト」を作成し、それをひとつづつ実行している、その中にはご自分の葬儀でのお別れの挨拶もあると話されました。そして、自分の生きた証を残そうということで書かれたご自身の著書「がんになった緩和ケア医が語る『残り2年』の生き方、考え方」もご紹介されました。

最後に「難関大学にいくこと」はそれに越したことはないが、それは何かになるための過程でありそれ自身が目標ではない。大学の先の目標を考える、今は目標がなくても、見つける努力をしてほしい。「目標に向かって情熱をもって進み続ければ、いい仲間・いい師匠に出会え、出会いが運命を変えてくれる。」と話されました。

中3の生徒からは、がんになってから患者さんへの気持ちは変わったか、がんになってからも仕事を続けるのはどうしてか、科学的な医学と宗教との関係についてどう思うかといった質問がありました。

今回は講演会終了後、中3全員がそれぞれ「振り返り」を書いて、後日それを関本さんのところへお届けすることになっています。

また、関本さんを取材しているNHKのカメラも入り、当日夕方のNHK神戸放送局の「リブラブ兵庫」でも放送されました。NHKが撮り続けている関本さんの記録については、秋頃にNHK Eテレで全国放送される予定とのことです。

(六甲学院中学校・高等学校 林 豊)

第13回OB講演会

2013年から始め今回で13回目となる伯友会OB講演会を、2019年10月25日(金)の6校時に高校2年生を対象に合併教室で行いました。

今回は51期の中口俊哉さんに「拡張現実技術の医療応用研究の紹介と学位取得のすすめ」という題で講演をしていただきました。中口さんは上智大学理工学部卒業後、同大学院後期課程を修了し博士(工学)を取得、その後千葉大学工学部で研究者となり、現在は千葉大学フロンティア医工学センター教授として活躍されています。

中学1年生当時の集合写真で、古泉校長(佐久間先生)や山田ルイ53世と一緒に写っているところを見せて生徒の注意をひいた後、ご自分の六甲での話、上智大学に進学することになった経緯及び上智大学についての話、博士の取得やその後大学教授になるまでについてお話いただきました。もともと「理系」が好きで、その後その好きな「理系」の仕事に携わることができた喜びについても話されました。博士の取得と最近の就職事情については、理系だけでなく文系にもまたがる内容でした。千葉大学工学部総合工学科医工学コースについてもご紹介いただきました。

世界的には「AI医師を信頼しますか」といった質問に対し、半分近くの人々が「信頼する」と言っているとの例をあげて、今後の医療分野におけるAI技術の重要性についてお話いただきました。ポケモンGOなどのゲームにも使われている画像処理、バーチャルリアリティー、拡張現実感(AR)の技術をどのように医療に応用していくかといったことを専門にしておられ、外科手術や内視鏡の手術の時にMRI等の画像を体に映し出すことにより、より正確な手術をすることができるといった事例を画像とともに説明していただきました。画像処理やプロジェクターの技術といった工学の分野の研究が、医療技術の将来を支えているとのことでした。

(六甲学院中学校・高等学校 事務室 林)

2019年度1学期OB講演会(第12回)

2013年から始まり今回で第12回となる伯友会OB講演会を2019年6月28日(金)の6時間目に高校1年生を対象に講堂で行いました。

今回は、伯友会の常任幹事でもある33期の濱田有司さんに「神戸の建築・まちづくり行政の現場から」といった題名で話をしていただきました。

濱田さんは、神戸市役所に入庁後、教育委員会文化財課、都市計画局、住宅局等を経て、建築技術部長、建築指導担当局長を担われたのち定年退職。その後も歴史的建造物・空家空地対策担当部長として活躍されておられます。

まずは「日本の公務員とは」から話をしていただき、ご自分の経験とともに神戸市役所の組織についても説明していただきました。北野の異人館の歴史的な流れとその保存についての話や、北区の古民家の藁ぶき屋根の話、阪神淡路大震災の被害の写真とともにその後の復興についての話、そしてその際に緊急で震災復興住宅の計画策定を行った話、また現在では日本全国で7件に1件が空家になっていることや、所有者不明の土地も九州全土と同じぐらいの面積になっていることからその対策が急がれていることなど、建築・まちづくり行政の様々な点についてご自分の経験に基づき話をしていただきました。

最後に「神戸市職員採用のビデオ」により、神戸市役所職員の専門的な仕事を含めた様々な仕事を紹介していただきました。

途中、準備していただいたパワーポイントの画面が消えるハプニングもありましたが、公務員の仕事にも色々あること、企画を立ててそれを実行することによるやりがいのある仕事であることなどを生徒達にお話しいただきました。

(六甲学院中学校・高等学校 事務室 林)

2018年度2学期OB講演会

2013年から始まり今回で第11回となる伯友会OB講演会を2018年11月2日(金)の6時間目に高校2年生・中学3年生を対象に講堂で行いました。

まずは46期の岡本 剣さんが、中学生当時の集合写真を写しながら、2名の講師(原田 佳尚さんと渡辺 慎也さん)を紹介されました。

原田 佳尚さんは、松下電器産業(現パナソニック)を経て韓国・Samsung電子のPrincipal Engineer として韓国に在住されており、「世界No.1を目指すシリコン半導体エンジニアとして」という題でお話していただきました。六甲在学中及び大阪大学では陸上競技に打ち込み、大学時代には後に北京オリンピックのメダリストとなる朝原宣治と競い合った時に、「日本の1番」を身近に感じ、さらに「ひょっとしたら世界に向かっても戦えるのではないか」といった自信がついたそうです。松下電器産業でシリコン半導体を研究し、社内での様々な壁を突破しながら、トランジスタの最適な基本構造特許を世界に先駆けて考案、32nmゲート・ファースト方式でのシステムLSIの量産化に成功されたそうです。ところがその後過労で倒れ、さらにリストラにあい退職、韓国・Samsung電子に転職されたとのことです。最後に「世界一になるためのヒント」になる映像も準備していただいていたのですが、時間切れで生徒たちに見せることはできませんでした。

渡辺 慎也さんは、メタルワンのインドにあるネジ販売会社の Managing Directorをされており、「商社マンてどうよ?」という題でお話していただきました。山崎豊子の「不毛地帯」や百田直樹の「海賊と呼ばれた男」にも商社マンが登場するという話からはじまり、日商岩井に入社後のご自身の経歴とともに、商社とは、商社マンの仕事内容、商社マンになって良かったこと、商社マンになるには、といったことをお話しいただきました。ローソンやケンタッキーフライドチキン等身近にも商社があることや、SHOE DOG(シュードッグ)という本にもなっている日商岩井がナイキを育てた話をもとに、総合商社のビジネス展開を説明していただきました。また、ネジビジネスと自動車業界とのかかわりを例に、「投資」・「トレード」・「育成」・「その他諸々」といった総合商社のビジネスの進め方についてもお話していただきました。最後にインドのおすすめの映画「スラムドックミリオネア」と「PK」を紹介していただきました。

お二人とも事前に盛り沢山のパワーポイントを準備していただいていたのですが、時間切れのため、一番力を入れて準備されていた部分をお話しできなかったのではないかと思います。

(六甲学院中学校・高等学校 事務室 林)

2018年度1学期OB講演会

2013年度から始まり今回で10回目となる伯友会OB講演会を6月29日(金)の6時間目に高校1年生・高校2年生を対象に講堂で行いました。

吉田浩一郎(50期)

株式会社クラウドワークス代表取締役兼CEOの吉田浩一郎さん(50期)に、「人生の終わりなき挑戦について~クラウドワークスを日本の新しい社会インフラにする~」との演題でお話をしていただきました。

吉田さんは東京学芸大学を卒業後、パイオニア等を経て、ドリコム執行役員としてマザーズ上場を経験。その後株式会社クラウドワークスを創業し、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を展開されています。なお、新経済連盟の理事もされています。株式会社クラウドワークスは2014年東証マザーズに上場、その提供サービスのユーザーは183万人、クライアントは24万社になるそうです。

六甲学院在学中の成績はあまり芳しくなく、生きている意味があるのかと考えるような苦しい6年間を経験されたが、強歩大会で学年2位となったことや、軟式テニス部部長の経験などを通じ、自分が生き続けるために何かできることがないかを考えて行動し続けた結果、今につながったとのことです。10代で厳しい現実を突き付けられたことで、ある世界で圧倒的に勝てない相手が山ほどいる時に、どうやって生き残って行くかを考えて挑戦し、40代となった今では、どうすれば社会に新しいインフラを提供できるのかを考え挑戦し続けているとのことです。

なお、吉田さんには8月11日(土)の六甲大祭りでの基調講演をしていただくことになっておりますので、六甲大祭りの告知もしていただきました。

(六甲学院中学校・高等学校 事務室 林)

2017年度2学期伯友会OB講演会

2013年度から始まり今回で9回目となる伯友会OB講演会を10月27日(金)の6校時に高校2年生を対象に合併教室で行いました。

46期の岡本 剣さんがコーディネーターとなり、野町 健さん、森 臨太郎さん、吉田 之範さんのいずれも46期の3名の医師が、それぞれの現在の仕事やこれまでの経験を踏まえ、仕事への向き合い方を中心にお話をしていただきました。いずれの方のお話も「医師」としてだけでなく、いろいろな職種においても通用するようなお話でした。

野町さんはヴィヴェンシアクリニックを開業されておられます。最高の職人として医師の道をこころざし、自分の性に会っていることから形成外科を選び開業に至ったとのことです。仕事では「したい仕事」・「求められる仕事」・「能力に適した仕事」のバランスから方向を考えていくべきであるとのこと。そして開業医(自営業)のメリット・デメリットについてや、学生時代に無駄な時間を費やしていると将来的に損をすることなどをお話ししていただきました。

森さんは国立成育医療研究センターで政策科学研究部長を務められておられます。ネパール等での医療の現場や、世界各国を歩いて見てこられた医療の状況について、国境を越える医療の現実、今後の医療の国際援助は国別でなく個人別にすべき等のお話しをしていただきました。さらに、医療に限らずどんな分野でもグローバルな視点を持つことが重要であるとのことでした。

吉田さんは勤務医として大阪はびきの医療センターで小児科部長を務められておられます。子どもの喘息の治療を考えるときに、その子供の生きてきた家庭環境や経緯を受容していかねばならないことや、ひとりひとりに向きあうことの大切さについてもお話しいただきました。また、社会に出て最初のうちはどこの業界でも厳しい経験を積んで苦労しておいた方がいいとのことでした。

それぞれ、「医者になってよかったこと」については、就職や収入の面での安心感があること、自分の良心に疑問を感じるような仕事をしなくていいこと等をあげられました。「30年前の自分に言いたいこと」では、勉強の仕方については方法論を正しく努力をすること、体力勝負なので基礎的な体力をつけておくこと等を話されました。

(六甲学院中学校・高等学校 林 豊)