ニュース

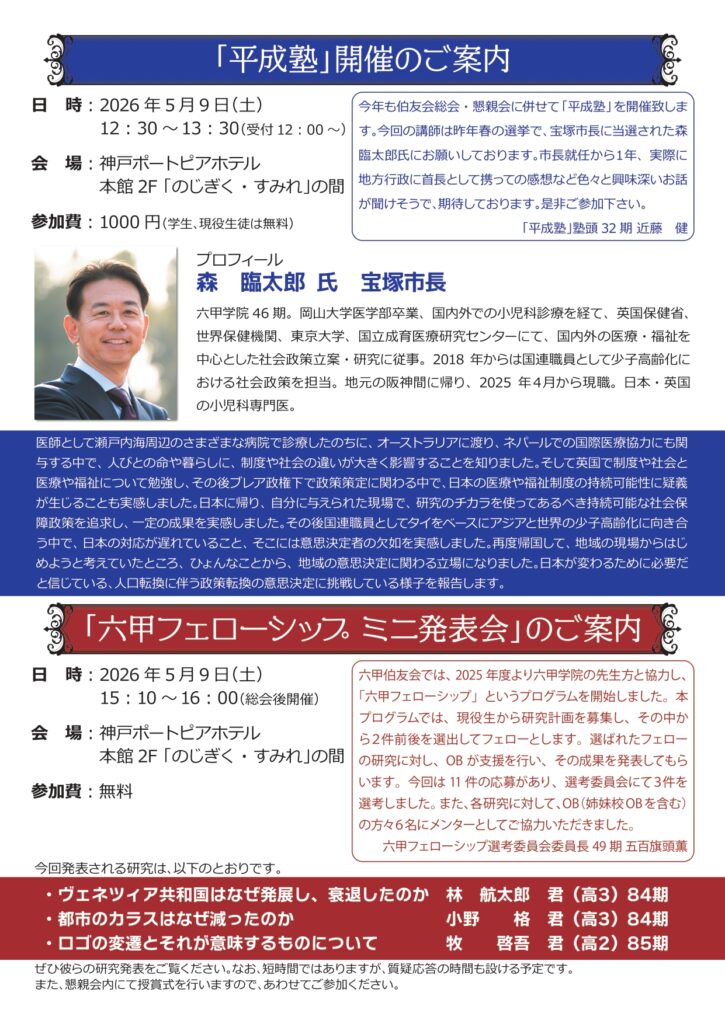

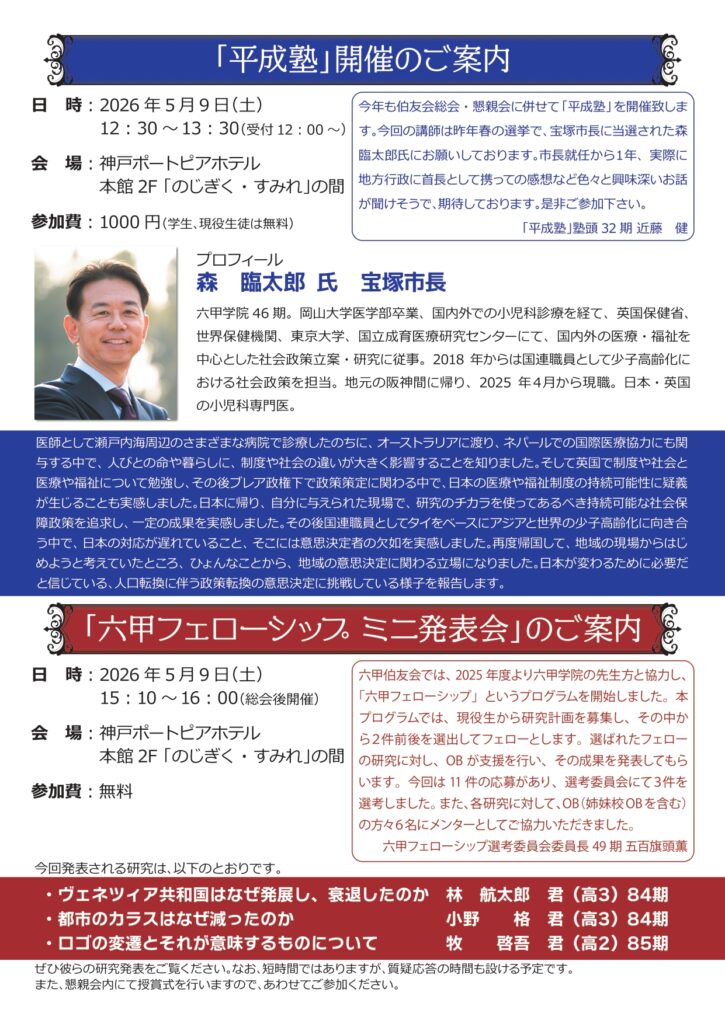

2026/5/9平成塾・六甲フェローシップミニ発表会・懇親会のお知らせ

六甲伯友会 会員各位

58期の清水です。今年度の六甲伯友会総会・懇親会にて、幹事代表を務めております。5月の開催に向けて準備が整ってまいりましたので、2月1日(日)より参加申込の受付を開始いたします。

今年は宝塚市長の森氏(46期)による講演や、箱根駅伝で活躍された秋吉氏(79期)の対談など、世代を超えて楽しめる企画を予定しております。

皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

■開催概要

【日時】2026年5月9日(土)

【場所】神戸ポートピアホテル(神戸市中央区港島中町6丁目10-1)

■プログラム

1. 平成塾 12:30~13:30(受付12:00~ / 本館2階「のじぎく・すみれ」)

講師:46期 森 臨太郎氏(宝塚市長)

2. 総会 14:00~15:00(受付13:30~ / 本館2階「のじぎく・すみれ」)

3. 六甲フェローシップミニ発表会 15:10~16:00(本館2階「のじぎく・すみれ」)

伯友会からの支援を受けた現役生による研究発表(※予約不要)

4. 懇親会 16:30~18:30(受付16:00~ / 南館1階「大輪田の間」)

79期 秋吉 拓真氏(箱根駅伝出場)との対談企画ほか

■会費

・平成塾:1,000円

・懇親会:

1~58期 10,000円

59~82期7,000円(学生は5,000円)

83期 無料

※総会、ミニ発表会は無料です。

■参加申込(4月30日締切) 下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/DsTn6x3eAvCU1W7w9

皆さまのご参加を幹事一同心よりお待ちしております。(文責:58期 清水 彰)

リンク集を追加・更新しました

下記、六甲伯友会・六甲学院関連のリンク集を追加・更新しました。

色々なリンクへアクセスして頂けると幸いです。

引き続き更新して参りますので、いいね・チャンネル登録などもお願い致します。

リンク集

音楽部の定期演奏会のご案内

六甲学院音楽部、第55回定期演奏会を今年も開催する運びとなりました。

OBの方々にも多数ご出演いただき、盛大に開催するべく準備を進めております。

皆さま、万障お繰り合わせの上、是非とも足をお運びいただけますと幸甚に存じます。

日時:2026年3月23日(月)

17:30開場18:00開演

場所:神戸市立東灘区文化センター(うはらホール)

入場料:500円(全席自由)

連絡先:s.nakamura@rokkogakuin.net(音楽部顧問:中村駿介)

51期五十路会開催報告

日時:2025年11月9日(土)17時~19時

場所:ジョルオーネ(三宮)

51期は年代の変わる10年ごとに大きな集まりを催しており、三十路会を始まりに今回は3回目となる五十路会を開催し、65名が集まりました。卒業以来約30年ぶりの参加者もいたり、激変ぶりに「誰?」と来場時に微妙な雰囲気となる参加者もいたりしましたが、久しぶりの大人数での再会にそれぞれ話は尽きませんでした。卒業アルバムや学生時代の写真を振り返る企画は大いに盛り上がり、また、お越しいただいた古泉先生に懐かしいエピソードを面白おかしくお話しいただいたほか、ビデオレターで高橋校長先生、江口先生、石川先生にもコメントをいただきました。

次回の還暦会での再会を誓いつつ、もう少し頻度を上げた集まりにしようとの声も多く聞かれました。

(文責:51期 田崎 朋広)

【訃報】吉村信夫先生 通夜・葬儀のお知らせ

吉村信夫先生が亡くなられました。通夜が1月18日(日)18時〜カトリック六甲教会で、葬儀が1月19日(月)13時〜カトリック六甲教会で行われます。享年71歳とのことです。

本田周司先生も1月11日(日)に亡くなられたそうで

ご葬儀は1月13日(火)カトリック吹田教会にて執り行われました。

両恩師のご冥福をお祈りします。(文責:50期 藤枝 誠)

79期秋吉拓真君、2年連続箱根駅伝出場!

79期秋吉拓真君が今年も箱根駅伝に出場し、関東学生連合として7区で快走しました。

参考記録ながらも7区で区間4位の素晴らしい走りで、

上記1月7日の神戸新聞にも掲載されました。

東京大学4回生の秋吉君は大学卒業後東大大学院に進み、M&Aベストパートナーズにも

所属しながらランナーとして今後も活躍してくれるようです。

伯友会として今後も秋吉君を応援します!

(文責:広報委員会 50期 藤枝 誠)

伯友会タイ支部発足のご案内

タイ在住のOBより伯友会のタイ支部を立ち上げたい旨、連絡がありました。

正式に発足されるか、現時点では未定ですが、卒業生でタイにおられる方、またタイにおられる方を知っている方はご一報いただければと存じます。

連絡先が変更になりました。

【変更後ご連絡先】

53期 芦澤雄一 メール:ashizawa.yuichi@gmail.com

よろしくお願いします。(文責:67期 西澤 大輔)

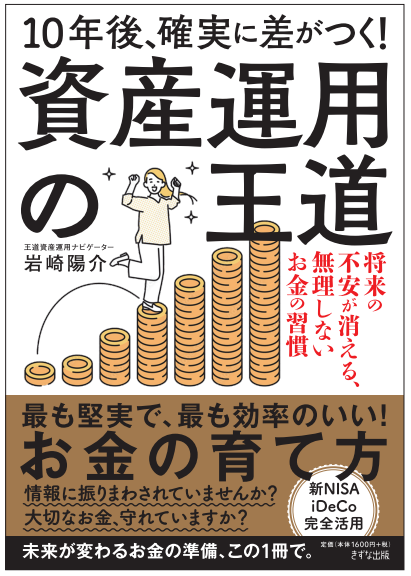

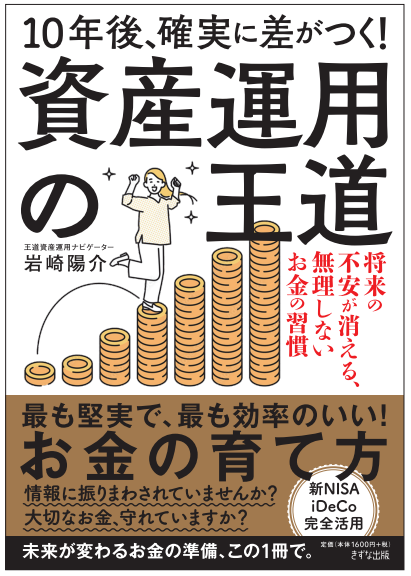

書籍紹介「資産運用の王道」 岩崎陽介著

10年後に差がつく!「資産運用の王道」 岩崎陽介著 きずな出版

2024年から始まった新NISA制度、確定拠出年金の拡充。

日本の資産運用は今、大きな転換点を迎えています。

本書が提案するのは、一攫千金を狙う投機でも、

難解な知識が必要な特別な投資法でもありません。

「王道資産運用」――世界経済の成長に広く乗り、

制度を活用しながら時間を味方にする長期投資です。

金融教育とアドバイザーとして、

何千人もの資産形成を支援してきた経験から導かれた王道のステップを、

本書ではわかりやすく解説します。

- 投資への恐怖心をどう乗り越えるか

- 投資信託の正しい選び方

- メディアや人間の心理が投資を妨げる理由

- 積立投資とライフプランの仕組み化

- 新NISA・iDeCoをどう使いこなすか

- そして「資産を引き継ぐ」という新しい視点……etc.

投資は「義務」ではなく「希望」。

未来を自らデザインするための手段です。

本書を読み終える頃には、

「投資は特別なことではなかった」と実感できるはずです。

この一冊を読んで進む一歩が、

あなたの未来を確実に変えていきます。

【目次】

第1章 なぜ「投資は怖い」と思ってしまうのか?

――投機との違いを知れば、見え方が変わる

第2章 株式の“本当の強さ”とは?

――長期投資という王道

第3章 「世界の成長」に乗る方法

――初心者でもできる、利益を生み出す投資信託の選び方

第4章 「王道」を遠ざける3つの罠

――誘惑・メディア・脳のクセを乗り越えるために

第5章 ナビゲーターと歩む“資産形成の旅”

――迷わず続けるための最良の選択

第6章 安心して続けられる投資の仕組み

――ドル・コスト平均法の力

第7章 「人生設計が運用を支える」

――ライフプランと資金戦略で“ブレない投資”をつくる

第8章 NISAとiDeCoを味方につける!

――“税制メリット”でかしこく資産をふやす方法

第9章 資産運用は“老後”で終わらない

――次の世代まで活かす「王道」の続け方

株式会社Financial DC Japan 代表取締役社長

岩崎陽介

(文責:62期 岩崎 陽介)

伯友会事務局冬休みのお知らせ

伯友会事務局冬休みは12月20日(土)~1月8日(木)です。

よろしくお願い致します。

今年も大変お世話になり、ありがとうございました。

どうぞよいお年をお迎えください。

【バスケットボール部OBの皆様へ】フリン杯開催について

【バスケットボール部OBの皆様へ】

2026年正月、恒例のフリン杯を開催いたします。

日時:2026年1月2日(金)8:30開場、9時試合開始

場所:六甲学院体育館

会費:社会人1500円 学生500円

今回も試合終了後、体育館内の食堂をお借りして現役生との懇親会(お茶会)を開催いたしますので短時間ですが多数のご参加をお願いいたします。

よろしくお願いします。(文責:44期 渡辺 喜弘)

Facebook

https://facebook.com/events/s/%E3%83%8F%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%83%A8%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%9D%AF/862508636718352/

X

https://x.com/rokko_hakuyu/status/2000903667340530064?s=51&t=Qaj_hLFdY9_FG0qa8VRNUg

- «

- <

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- >

- »